In occasione del Giubileo del 1575 l'arcivescovo di Milano, Carlo Borromeo, invitava i fedeli a lasciare da parte tutte le forme di vanità mondana perché avrebbe significato «essere pellegrini per il mondo e non per Cristo»

Quello del 2025 è il venticinquesimo Giubileo ordinario della Chiesa cattolica. Si colloca in un tempo di inquietudine e di preoccupazione per le numerose situazioni di conflitto aperte nel mondo e per «l'insufficiente impegno» nel contrastare i processi di riscaldamento globale che mettono a rischio molte zone della terra. «La tentazione della disperazione e, di conseguenza, del ripiegamento su di sé, e della rassegnazione è forte» sottolinea Marco Impagliazzo nel pregevole libro I Giubilei nella storia (Brescia Morcelliana, 2024, pagine 194, euro 18). Ordendo una trama innervata di un prezioso materiale documentario, l'autore - presidente della Comunità di Sant'Egidio e ordinario di storia contemporanea all'Università Roma Tre - guida con mano salda il lettore lungo un percorso cadenzato dal susseguirsi di un evento, uguale a livello formale, ma sempre diverso sul piano delle vicende epocali. Ne deriva un quadro di ampio respiro, di forte rilievo storico e sociale, oltre che religioso.

Come nasce il Giubileo nella Chiesa d'Occidente e quali sono le sue origini? La radice è nel pellegrinaggio, inteso come viaggio verso una remota terra sacra. L'idea è legata, di volta in volta, alla frequentazione di luoghi santi, al culto delle reliquie, alla venerazione di Maria e dei santi, alla pratica della penitenza, alla fede nei miracoli. «Un fenomeno religioso - spiega Impagliazzo - che nel mondo cristiano si colloca nella sfera delle tradizioni cattolica e ortodossa. Esso rappresenta un tratto permanente della pietà greca e latina, e costituisce una tradizione fortemente radicata nelle Chiese d'Oriente e d'Occidente che l'hanno praticata in maniera ininterrotta dai primi secoli».

L'interesse del libro consiste principalmente nel richiamo, lucido e puntuale, ad aspetti nevralgici sottesi a determinate realtà storiche. Riguardo al contesto in cui si trovava a operare Paolo VI, l'autore ricorda «l'immagine non positiva» di Roma, della Curia e del residuo potere temporale della Chiesa che era impressa in molti fedeli. Nell'Esortazione Gaudete in Domino, pubblicata durante il Giubileo del 1975, il pontefice non mancò di fare riferimento a questo problema. «In questo Anno Santo - scriveva Paolo VI - noi vi abbiamo inviato a compiere, materialmente o in spirito e in intenzione, un pellegrinaggio a Roma, cioè al centro della Chiesa cattolica. Ma è troppo evidente, Roma non costituisce il termine del nostro pellegrinaggio nel tempo. Nessuna città santa quaggiù può costituire questo termine. Esso è nascosto al di là di questo mondo, nel cuore del mistero di Dio».

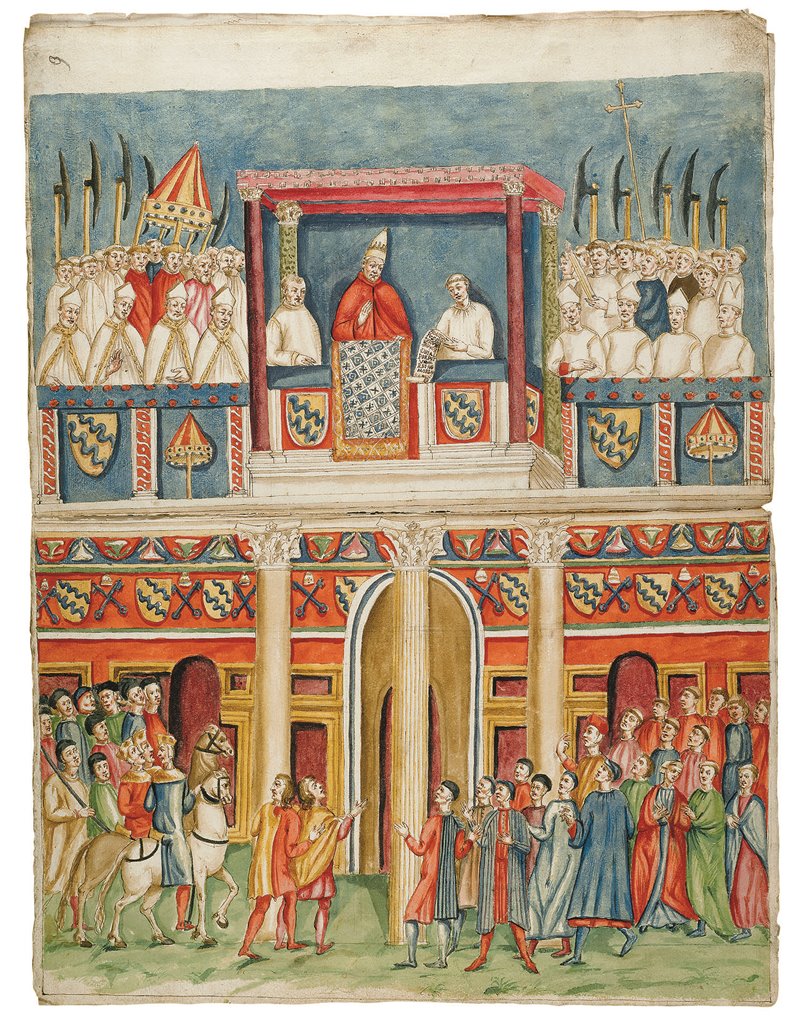

Tra le istruttive annotazioni che punteggiano il libro figura quella relativa alla nascita, nel 1500, di un nuovo rito: l'apertura di una porta santa nella Basilica di San Pietro cui il Papa, Alessandro VI, trasferisce il ruolo tradizionale che per due secoli aveva svolto la porta aurea di San Giovanni in Laterano. E' il segno del trasferimento della centralità dalla cattedrale lateranense al santuario petrino. «Fu un'innovazione storica» evidenzia Impagliazzo, il Papa volle che l'apertura delle porte sante fosse prevista in ciascuna delle quattro Basiliche (San Pietro, San Giovanni in Laterano, Santa Maria Maggiore, San Paolo fuori le Mura) fissate per la visita giubilare. È a partire dal Giubileo del 1500 che viene creata una forma liturgica definitiva che sarebbe stata utilizzata per le successive aperture della porta santa.

Il Concilio di Trento cominciava a portare i suoi frutti nella Chiesa cattolica: la Controriforma era entrata in una fase di approfondimento, di consolidamento e di espansione. Il pellegrinaggio del Giubileo del 1575, «concepito come un'immensa penitenza collettiva attorno al papato», è preparato spiritualmente e materialmente con particolare cura. Si calcola che siano giunti a Roma duecentomila pellegrini. L'arcivescovo di Milano, Carlo Borromeo, tipico modello di pastore della Riforma cattolica, dà conto di questo nuovo approccio al Giubileo. «Voi dovete prendere parte a questo pellegrinaggio - scriveva ai suoi diocesani nel 1574 - lasciando da parte tutte le forme di curiosità e di mondana vanità perché sarebbe essere pellegrini per il mondo e non per Cristo».

Il 24 dicembre 1899 Leone XIII inaugurò il ventiduesimo Giubileo della storia. È il primo Anno Santo celebrato solennemente dalla fine del potere temporale dei Pontefici. Papa Pecci, fin dai primi anni del pontificato, aveva tentato di rendere «meno aspri» i rapporti con il giovane Stato italiano, pur tenendo ferme le richieste della Santa Sede dopo la proclamazione di Roma capitale d'Italia. Tuttavia permaneva un'acuta tensione. La Chiesa cattolica si andava collocando in una posizione nuova nei confronti della società contemporanea, che lo storico Joseph Schmidlin ha definito come «cristianizzazione della vita moderna e modernizzazione della vita cristiana». Il Papa, nonostante la fine del potere temporale, intendeva sottolineare - rileva Impagliazzo - il ruolo della Chiesa e l'autorità del pontificato romano. Un'espressione di questa posizione furono le celebrazioni giubilari che accompagnarono il pontificato leonino. Ricorda l'autore che il cinquantesimo anniversario della sua ordinazione sacerdotale, nel 1888, si svolse in un'atmosfera di entusiasmo, attirando a Roma migliaia di fedeli, e anche i rappresentanti di numerosi Paesi, tra cui alcuni non cattolici, come Turchia, Marocco e Giappone. Pochi anni dopo si giunse alla celebrazione dell'Anno Santo, che aprì il nuovo secolo.

[ Gabriele Nicolò ]